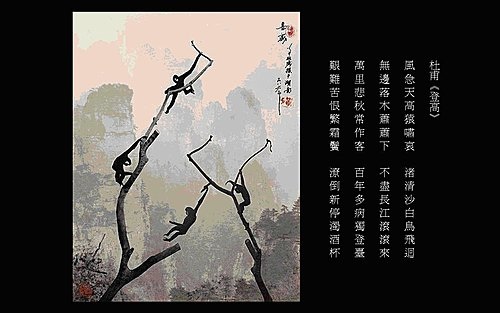

風急天高猿嘯哀 渚清沙白鳥飛迴

無邊落木蕭蕭下 不盡長江滾滾來

萬里悲秋常作客 百年多病獨登臺

艱難苦恨繁霜鬢 潦倒新停濁酒杯

雖然在中學任教國文已經是好久以前的事了,但是對於文學的喜愛,卻是始終沒能忘情。

雖然,我不會寫詩;詩,卻是我最喜愛的文體。

詩的音樂性,語言的高壓縮密度,詩的言外之意,詩的以意象所傳達出的感情與思想……。至少,對我而言,詩是文學的極至體現,是帶我進入深度人文思考的引航者。

之前收到一封朋友寄的電子郵件,郵件的附件是郎靜山大師的作品所編排成的投影片,每一張片子上都附有一首詩,引得我的詩蟲頓時騷動了起來,忍不住就想拿這首杜甫的《登高》來賣弄一番。

一、背景:

這首詩作於唐代宗大曆二年(767)秋。當時安、史之亂已經結束四年了,但地方軍閥又乘時而起,相互爭奪地盤。杜甫本入嚴武幕府,依託嚴武,可惜嚴武不久病逝,使他失去了依靠,只好離開經營了五六年的成都草堂,買舟南下。本想直達夔門,卻因病魔纏身,在雲安待了幾個月後才到夔州。如不是當地都督的照顧,他也不可能在此一住就是三個年頭。而就在這三年裏,他的生活依然很困苦,身體也非常不好。

這首詩就是五十六歲的老詩人,在如此極端困窘的情況下寫成的。

那一天,他獨自登上夔州 白帝城外的高臺,登高臨眺,百感交集。望中所見,激起意中所觸;蕭瑟的秋江景色,引發了他身世飄零的感慨,滲入了他老病孤愁的悲哀。於是,就有了這首被譽為「古今七言律第一」的曠世之作。

二、釋題:

何以登高?意在望遠。

何以望遠?所望何處?

在那個安土重遷的時代,漂泊一生、歷盡蒼涼、道出「朱門酒肉臭,路有凍死骨」的杜甫,所望何處?

登高,真個「高處不勝寒」!

三、詩情:

天高秋愁時節,正是「壯士悲秋(此涉及陰陽五行)」的時分。

滿溢著鄉愁的杜甫,在此時獨自登上高台,就算是秋高氣清,面著日夜思慕卻又不可及的故鄉眺望,也只能望出一片無奈!

秋愁已是愁煞人,又怎奈淒厲的猿聲怎麼樣也啼不住,對於一個漂泊一生卻又一事無成、如今更是集老病孤獨於一身的杜甫而言,情緒早已翻騰,化作盈眶的漂泊淚。引吭哀嘯的,又何只是猿猴......!

秋已深(從「無邊落木蕭蕭下」句可知),愁更深,又怎經得起急急透骨寒風的吹襲!

體寒,心更寒!

江水流過高台下的近處,水清見底,岸邊的沙灘雪白。在水面上往復迴旋覓食的是點點的水鳥,在清澈的環境下只取一瓢飲,得一身自在......而我杜甫呢?

再往離岸稍遠的望去,望不到邊際的林木,在秋風的摧殘之下,落葉紛飛,儼然訴說著蕭瑟。地上厚積的枯葉也在風中躁動著,在秋煞的催殘下 ---- 滿眼的是,無邊的落葉;充耳的是,無邊的蕭蕭聲 ---- 我的鄉愁,又豈是無邊。

鄉愁再起,忍不住又往故鄉望去。只是,又能看到什麼?只有無窮無盡的長江水滾滾而來。這江水,是從故鄉那邊流過來的啊!江水帶著故鄉的人情、故鄉的物語,從不停歇的向我奔來,但我又曾抓住了什麼?只能眼巴巴的看著它將我的鄉愁揉在其中,向東奔去……。

前四句,是一種感官的體現。從觸覺、聽覺;先寫近處,然後再遠些、更遠些。詩句中有聲音、有顏色,卻都是一些只能令得愁更愁的聲色,引得讀者有如身歷其境一般,跟著杜甫愁上加愁。

在文學教巧上,杜甫先是透過摹寫所見所聞,將整體的情緒蘊釀到最高,再將抽象的情緒在後續的詩句中噴出,化成千古不朽的感動。

在那個安土重遷的時代,為了理想作客他鄉又一事無成,已是令人不堪,偏偏又是長年作客而不得歸鄉(常作客)。「常作客」也就罷了,又怎奈遇到悲秋時節。「悲秋常作客」也夠令整顆心糾結了,偏又是身在「萬里」之外,更是有家歸不得!

「登台」望著那望也望不到的故鄉,已是令人心酸,怎堪卻又是「獨登台」。抱著「病獨登台」那股悲涼已將到了頂點,偏又是「多病獨登台」。以為「多病獨登台」已是一種悲涼的極至,又怎經得起「百年(年事已高)多病獨登臺」的摧殘!

兩句之中,心中的悲苦卻是層層疊疊,心中已千斤石,又怎料得到,不時還會加上一個接一個的萬斤擔,直壓得人喘不過氣來。

想想一生所經歷過的艱難,所有的苦、所有的悔恨,都已化成了花白的鬢髮。

獨自登高、獨自面對滿溢惆悵飲酒的杜甫,才剛剛停下了酒杯。酒杯新停,但杜甫的潦倒,只怕是停也停不了的了!

四、音律:

這首律詩的平(-)仄(│)如下:

-│---│- │--││--

--││--│ ││--││-

││---││ │--││--

--││--│ -│--││-

「│」的部份是入聲字,以閩南語吟來,往往會產生強烈的情緒頓挫之感。作者在這裡運用甚多,更添其悲苦啊!

若要再深論,什麼「一三五不論,二四六分明」,又是對仗的要求,又是……。總覺得再談到這些硬梆梆的東西,便破壞了詩的美感的,就不再談了。

夜雖深了,在寫完篇章之後,一聲「晚安」,對我似乎成了莫大的恩賜。生活的追逐,早已忘卻了平淡的幸福。我問自己:

有多少夜晚是真正「安」過的……

留言列表

留言列表